<어둠 속에서 헤엄치기(Swimming in the Dark)>

저자 토마시 예드로프스키 ㅣ역자 백지민

푸른숲 2021.06.18 ㅣ페이지 288

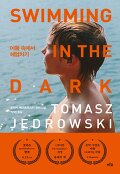

잡지 같은 것이 요즘 표지들 보면 참 예쁘다. 여름이랑도 잘 어울리고 ‘어둠’ 속에서 헤엄친다는 제목과 대비되는 ‘환한’ 대낮인 표지가 궁금하게 만든다. 작가 토마시 예드로프스키가 7년 동안이나 쓴 퀴어 문학 『어둠속에서 헤엄치기(Swimming in the Dark)』는 그의 데뷔작이다. 다 읽고나서 앞으로 신간 나올 때마다 꼭 챙겨 읽고 싶은 작가를 데뷔작부터 읽었다는 기쁨이 가장 먼저 들었다. 이 소설은 영화화했으면 하는 바람이 크다. 머릿속으로 상상을 쉬지 않고 읽었다. 앞 내용을 떠올릴 땐 읽었던 텍스트를 더듬어 기억하는 느낌이 아니라 앞 장면을 회상하는 느낌이 들 정도였다.

이 책은 개인의 사랑이 사회 체제에 억압되어 자유롭지 못한 것이 꼭 『A가 X에게』를 생각나게 하면서도, 역사책 몇 줄로 읽는 것보다 소설 한 편으로 암울한 시대 속에 더 깊이 들어갔다 나온 것이 『소년이 온다』같다. 당연히 『그해, 여름 손님』도 생각이 났다. 책 시작과 끝에 ‘로랑, 나의 집에게.’라며 작가가 자신의 남편에게 바치는 말이 전체 내용 통틀어 가장 아름다웠다.

소설 배경은 1980년대 폴란드로, 1981년 미국에서 직장을 다니는 ‘루드비크’가 1980년에 만난 ‘야누시’에게 편지를 쓰는 듯한 방식으로 서술된다. ‘뭐 읽지’하고 무심하게 펼친 첫 페이지에서 ‘나는 너를 생각한다.’라는 문장을 보자마자 급하게 두리번거리며 책 읽을 자리를 찾았다. 퀴어문학을 읽을 때 항상 그들은 자신의 마음을 어떤 방식으로 고백하는지가 가장 궁금하다. 루드비크는 책으로 고백한다. 『조반니의 방』이라는 퀴어 문학은 당시 폴란드에서 금기 도서였는데 루드비크는 낡은 책방에서 그것을 보게 되고 야누시에게도 빌려준다. 이 장면은 밑줄을 긋는 걸로 모자라 포스트잇으로 표시해 두었다.

“나 책 거의 다 읽었어.” 마침내 네가 말했다.

“그래서?” 내가 무심한 듯한 목소리를 내려고 애쓰는 사이 맥박은 빨라지기 시작했다.

“괜찮던데. 정식으로 출판되지 않는 이유를 알겠어.”

우리의 시선은 잠시간 만났고, 너는 미소를 지었다.

“왜 강에는 안 오게 된 거야?” 나는 고개를 돌렸다. 아무 말도 떠오르지 않았다. 끝내 나는 올려다보았고 그러자 나를 다정하게 바라보던 네가 보였다.

“두려워하지 마.”

이렇게 말하는 너의 모양새는 나를 곧장 꿰뚫었다. 불꽃이 타닥거렸다.

나만큼 나를 잘 설명하는 것들이 있다. 예를 들면 가사가 내 마음 그 자체인 노래들. 너무 나와 일치해서 남과 공유하기에는 내 모든 게 들키는 수치심까지 들 정도다. 하지만 반대로, 나만큼 나를 잘 설명해주는 그것들이 내가 전하기 어려운 메시지를 대신 전해주기도 한다. 그것이 루드비크에겐 '책'이었다는 것이 마음을 간질간질하게 만들었다. 선을 넘어 금기시된 책을 본 그들은 또 한 번 선을 넘어 서로를 사랑하게 된다.

당시 사회주의 공화국 폴란드 아래 자유란 없었다. 편지, 통화, 해외 입출국 등 모든 것들이 국가의 검열 아래 이루어졌고 동성애에 대한 시선은 말할 것도 없다(지금도 폴란드는 유럽에서 가장 보수적이고 동성애 혐오가 심하다.) 이런 상황에서 루드비크가 이런 상황에서 루드비크가 『조반니의 방』의 저자인 볼드윈에 관한 글을 쓸 때, 야누시는 『조반니의 방』과 같은 서적을 검열하는 언론 통제국에서 일을 하는데, 둘의 어긋나는 가치관에 따른 실망도 점점 커져 가지만 이렇게 대비되는 상황 속에서도 루드비크는 할머니가 “가장 소중한 것”은 꼭 지켜야 한다고 말했을 때 야누시를 바로 떠올릴 만큼 그를 사랑한다.

“거기선 아무도 우리를 모를 거야.”

“수중에 아무것도 없을 거잖아.” 너는 양손에 얼굴을 파묻은 채 고집을 부렸다. “그쪽 말도 할 줄 모르고. 난처하기만 하겠지.”

“그럼에도 자유롭겠지.”

루드비크에게 ‘자유’란 통제가 덜한 사회라는 넓은 의미보다도 자유롭게 야누시와 사랑하는 것일테다. ‘자유’라는 말은 자세히 들여다보지 않으면 마냥 이상적이게 느껴진다. 자유를 갈망하며 미국으로 떠난 루드비크를 보며, 자유를 꿈꾸는 것은 이상을 현실로 만드는 것이라고 생각했다.

어둠 속에서 헤엄치기

결말을 알고 다시 표지 속 호수 장면을 회상했을 때, 그 청량한 분위기에 눈물이 고였다. 둘만이 떠난 여행, 그 여름 호숫가에서의 수영은 모든 걸 바뀌어 놓았다. 바로 그 순간이 루드비크가 정의한 ‘자유’인 것이다. 아무런 걱정과 방해가 없는 공간에서 남성이 남성을 향한 사랑을 맘껏 표현할 수 있고 지칠 때까지 헤엄치고 사랑하는 것. 내적 수치심이 항상 그를 짓누르고 있어도 두려워하지 말라던 야누시 때문에 루드비크는 두렵지 않았다. 그 장면에서 나온 ‘찬란한 어둠’이라고 루드비크의 표현을 보고 제목과 대비되는 환한 표지의 이유를 알 것 같았다.

루드비크가 처음 어머니로부터 수영을 배울 때 “내가 자기 몸을 믿도록, 몸을 띄우도록, 혼자서 움직이도록 " 가르침을 받은 것에서는 왜 'swimming'을 '헤엄치기'로 번역한지 알았다. 이 책에서 swimming은 단순히 물 속에서 움직인다는 '수영'이라는 넓은 의미보다도, 몸의 어떤 부분을 사용하여 자유롭게 움직이는 '헤엄'의 의미와 더 가깝다.

해당 도서는 푸른숲 출판사로부터 제공받아 작성한 리뷰입니다:)

네이버 로그인

네이버 로그인 카카오 로그인

카카오 로그인 페이스북 로그인

페이스북 로그인